...

近年来,数字货币的兴起如同一阵风潮,席卷了全球金融市场。而在这一潮流中,区块链技术更是成为了支撑数字货币的基石。然而,随着市场的波动、政策的变化以及技术的不断演进,关于数字货币是否会迎来“死期”的讨论也愈发激烈。本文旨在探讨数字货币的目前形势、未来可能面临的挑战以及如何应对这些挑战,寻找生机与机遇的平衡。

在过去几年中,数字货币逐渐走入人们的视野。比特币作为第一个也是最具代表性的数字货币,其价格波动带来的财富效应吸引了大量投资者。而以太坊等其他数字货币则利用区块链技术,探索去中心化应用的新领域。这一切都在推动传统金融向数字金融的转型。

然而,数字货币的兴起并非一帆风顺。由于技术的复杂性以及市场的波动性,许多人对于数字货币持谨慎态度。尤其是在经历了几轮市场崩盘后,数字货币的“泡沫论”频现。在某种程度上,这种对立的观点,反映了人们对于新兴事物的不安与恐惧。

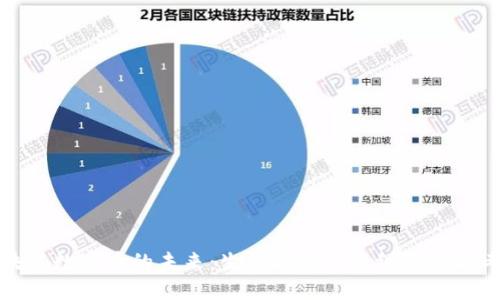

当数字货币逐渐被大众接受时,政府和监管机构也开始对其进行监管。不同国家的政策态度不一,有的积极推动区块链技术的发展,有的则选择封杀部分数字货币。这对于数字货币的未来构成了重大挑战。

例如,中国政府对数字货币的监管采取了严厉措施,不仅限制了交易平台的运营,还对挖矿活动进行了打击。这让许多投资者感到不安,纷纷选择撤资,以保护自身利益。从这个角度来看,政策与监管如同一把双刃剑,既能为数字货币提供合规发展空间,也可能随时对其形成压制。

技术的可持续性是决定数字货币命运的关键因素之一。虽然区块链技术在去中心化、透明性等方面具备明显优势,但在扩展性、能源消耗和安全性等方面的问题也日益凸显。例如,比特币的交易验证过程需要消耗大量的能源,这在全球环保意识增强的背景下显得格外突兀。此外,随着网络攻击技术的进步,数字货币钱包和交易平台也面临着更高的安全风险。

然而,数字货币行业并非缺乏创新。以太坊2.0的推出,承诺解决当前区块链面临的技术瓶颈。通过转向权益证明机制,这一新版本有望降低能源消耗,并提升交易速度。这种技术上的革新或许能为数字货币带来新的生机,但其效果尚待市场检验。

市场情绪在数字货币的行情中扮演着重要角色。近年来,由于不断发生的市场动荡,投资者的信心也经历了多次起伏。从牛市到熊市,仅在短短几个月内,数字货币的市值可能遭遇几千亿美元的缩水。

此时,社交媒体的舆论掀起波澜,极大影响了投资者的抉择。流行的“FOMO”(害怕错过)心态和“FUD”(害怕、不确定性和怀疑)的交替传播,使得市场走势愈发难以预测。投资者不仅要关注技术和市场基面,更要警惕情绪主导的市场操控。

尽管在众多挑战面前,数字货币并未就此沉寂。相反,许多行业参与者始终在探索新的可能性。从稳定币到去中心化金融(DeFi)平台,生机与挑战交织的发展逻辑,似乎在告诉我们数字货币的路并未走到尽头。

结合技术创新、政策适应以及市场教育,数字货币可以成为传统金融体系的重要补充。在这一过程中,参与者需要调整心态,学会在波动中寻找机遇,而非一味恐惧未来的“不确定性”。

数字货币的未来尚不明朗,但可以肯定的是,它们并未进入“死期”。在不断变革和发展的时代背景下,能够顺应潮流、灵活应变的数字货币项目,将会寻找更多的生存空间。或许,不同于以往的投资理念,未来的数字货币市场将是一个更为成熟、理性的生态环境。

在这个瞬息万变的数字时代,我们不仅要关注趋势,更要保持开放的心态,迎接挑战。革新与冲击并存,理性与情感交织,数字货币的明天充满了希望和可能性。也许,正是在这些波折中,我们才能真正领悟到数字货币所带来的价值及其背后深层次的文化、经济联系。

所以,数字货币的“死期”并未到来,它也许只是在为下一个崛起的机会做好准备。未来的日子里,让我们拭目以待,期待在区块链与数字货币的交织下,能走出一条更加光明的道路。